{nomultithumb}

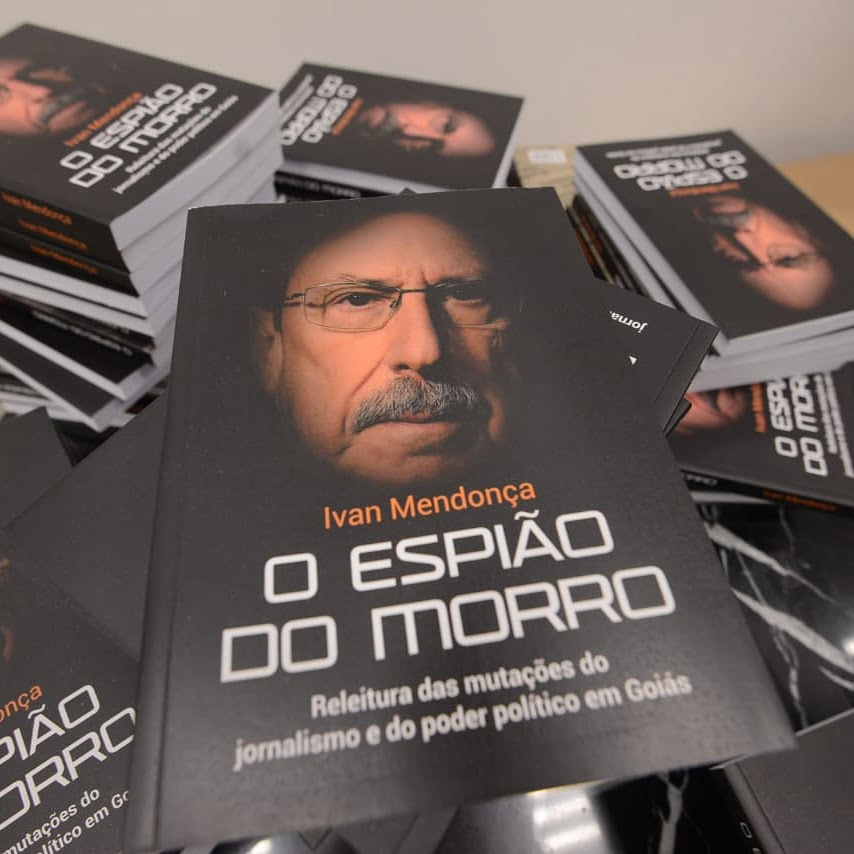

É manhã de sexta-feira (05/07) em Goiânia e estou lendo as últimas páginas do livro “O Espião do Morro – Releitura das mutações do jornalismo e do poder político em Goiás”, lançado 4 dias antes, na segunda-feira (01/07), no Salão Nobre da Assembléia Legislativa de Goiás. O jornalista Ivan Mendonça quem o escreveu. Além de memórias encravadas e publicizadas nas palavras, a obra conta com trechos de suas reportagens, artigos, colunas e notas. Tudo contextualizado pelo autor ao longo de suas passagens por veículos pioneiros como o Cinco de Março. Também passou por quase todos os tradicionais jornais de Goiânia: Diário da Manhã, Opção, Tribuna do Planalto, Jornal da Segunda, O Hoje, Rádio Mil e O Popular, chegando a comandar a Coluna Giro. Catapultado com sabores de vitória à articulista da Folha de São Paulo, Ivan conta no prefácio que atingiu “um sonho comum entre a maioria dos profissionais”. No total, é uma vida de 41 anos dedicada ao jornalismo. “Tomava café, almoçava e jantava jornalismo, fazendo omelete sem quebrar ovos”, relata Mendonça, fazendo referência ao período das eleições em 1987, quando estava no O Popular.

Como jornalista recém-formado e interessado em boas leituras, tentei ler o mais rápido possível sua obra. Não foi difícil. O ritmo é intenso, os capítulos são de tiro rápido. Então, estava com ela em mãos e iria encontrá-lo às nove horas da manhã para uma conversa no local em que trabalha desde 1983. Recepcionado, sentamos em uma mesa e começamos um bate-papo que durou aproximadamente uma hora. Mineiros, ele de Tiros, com passagem em Patos de Minas o que fez ele se tornar um “patife”, e eu, de Uberaba, a conversa fluiu. Com seu jeito calmo e análitico seguimos a conversa falando sobre mutações na forma de se fazer jornalismo, mudanças políticas no cenário goiano e nacional. Ivan rememorou um tempo em que a dedicação ao jornalismo “era total”. Não havia margens para “jornalismo declaratório”. “Era dedicação total ao jornalismo, espionagem in loco das reuniões políticas, uma atividade que me dava muito prazer”, relembrou. Terminamos a conversa fazendo o que boa parte dos jornalistas gostam: tomando um bom cafézinho.

|

Diário de Goiás: Você fala sobre mutações no jornalismo. Como o jornalismo se modificou ao longo destes últimos 41 anos?

Ivan Mendonça: Quando Boris Casoy trocou a Folha de S. Paulo pelo SBT, em 1988, ele levou também sua credibilidade conquistada na Rádio Eldorado. O mesmo aconteceu com Renata Lo Prete, em 2012, quando migrou do jornalismo impresso para a Globo News. Hoje, estamos vivendo a transição nos conceitos de mídia e massa ou vice-versa: da massa para a mídia. Ninguém precisa comprar jornal na banca, todo mundo tem acesso ao que lhe interessa através do celular. Em 1978, quando me formei pela UFG, existia um tabu, uma espécie de lavagem cerebral em defesa do diploma para o exercício do jornalismo. Era tempo da abertura lenta e gradual, uma dádiva do regime militar, para coroar a transição política. Do vanguardismo de o Pasquim, que está completando 50 anos, foram muitas mudanças. Era dedicação total ao jornalismo, espionagem in loco das reuniões políticas, uma atividade que me dava muito prazer. Era gostoso apreciar no dia seguinte os eventuais “furos” de reportagem. Hoje, as informações das assessorias de imprensa chegam empacotadas e perfumadas, sob a égide do jornalismo declaratório. Gostem ou não, o jornalismo digital chegou para ficar. E nós, os românticos, estamos condenados a dar expediente no Jurassic Park.

DG: Quando falamos do cenário político, o que também mudou nos últimos 41 anos?

IM: Basicamente, foram mudanças exigidas pelos novos conceitos de gestão. Governadores, especialmente os nomeados, ficaram limitados pelo cabresto de Brasília. Leonino Caiado foi privilegiado pelo “milagre econômico” e ganhou obras faraônicas como o Estádio Serra Dourada e o Autódromo de Goiânia. Ary Valadão governou sob pressão do udeno-caiadismo, que foi muito combatido pelo didático e organizado Irapuan Costa Júnior. De Iris Rezende até Ronaldo Caiado, sob a égide do voto popular, a evolução chegou junto com os avanços democráticos, um aprendizado a conta-gotas. Henrique Santillo foi prejudicado administrativamente por ter olho ideológico maior do que a barriga conservadora de seus adversários internos do PMDB à época. Pena que o reconhecimento só tenha vindo após sua morte. Maguito Vilela fez Governo de continuísmo, tipo feijão-com-arroz, um erro que acabou escancarando as porteiras para a chegada de Marconi Perillo. De 1998 até 2018, Goiás vivenciou um tempo vendido como novo, mas que acabou engolido por um tempo novíssimo, de cabelos grisalhos. Uma cirurgia traumática, sem anestesia, coroando a luta de Ronaldo Caiado para chegar ao Governo.

DG: Como você enxerga essa “renovação” em praticamente todas as Casas do País. Como vê o discurso de “nova política” que está sendo difundida hoje? É algo que existe?

IM: O que existe – e faz sucesso – é o surrado discurso da mudança. Vou adaptar uma frase de Fernando Pessoa, no pior sentido: tudo vale a pena quando a alma é pequena. Até mesmo vestir roupa nova e vender a imagem de uma transformação radical. O PSL, por exemplo, chegou ao Congresso querendo mudar o mundo, surgiu até o Partido Novo, mas bastaram seis meses para se identificar corporativismo e alguns lobos em pele de cordeiros. O problema é que o eleitor sempre cai na pegadinha da nova política. Houve avanços? Sim, é preciso reconhecer. Muitos foram barrados no baile, mas ainda estamos longe de uma depuração significativa. Prova disso é que a reforma da Previdência está sendo protagonizada, não pelo Governo, mas pelos congressistas. O resultado final deve ficar longe dos trilhões imaginados pelo ministro Paulo Guedes e bem parecido com o nariz e os cacoetes de Rodrigo Maia. Ou limpando a conversa, com o perfil deformado do “Centrão”. Apesar do efeito demolidor sobre o jornalismo impresso, as redes sociais dificilmente vão conseguir superar o pragmatismo dos políticos profissionais.

DG: Quais eram as maiores dificuldades de se apurar uma informação antes da “Era Digital”?

IM: Antigamente, o jornalismo era o único elo entre a notícia e o leitor. No meu mundo, lá no Cinco de Março, a gente só bebia em fonte universitária ou nas bibliotecas na busca por autores famosos ou de acontecimentos históricos. Hoje, a rede social acabou com isso e foi além: passou a exigir controle de qualidade editorial, autocrítica e inovação. E a resposta é imediata: os leitores criticam uma notícia no momento em que está sendo publicada. Nossas limitações eram perdoadas, mas agora não. Há questionamento sobre conteúdo e imprecisões, colocando em risco a credibilidade tão reivindicada por nós, daí a necessidade de atenção redobrada.

DG: O excesso de informação dos dias atuais dificulta ou facilita esse processo?

IM: As redes sociais, fruto da revolução tecnológica, mudaram o conceito da notícia. Fui aposentado pela era digital, erro assumido e registrado, mas vou dar opinião de dinossauro: olhando de longe, acho que facilita e muito. Até evangélico sabe que nem tudo que está escrito é a verdade bíblica, mas é preciso ficar atento para não cair na armadilha do amaldiçoado fake news. O compartilhamento e o poder de multiplicar uma informação ou inverdade são incalculáveis. Diante deste novo universo, torna-se obrigatório cair na rede até como forma de encontrar o caminho a seguir.

DG: Acredita que há uma crise de credibilidade no jornalismo?

IM: O descrédito não é a apenas com a imprensa. É também com o Governo, igrejas, políticos e as instituições. É o conjunto da obra, o somatório do desemprego, da crise financeira, da falta de oportunidades e da desesperança em dias melhores. No caso do jornalismo, a falta de credibilidade tem muito a ver com a mercantilização da opinião, o que é facilmente percebida pelo leitor ou telespectador. Poucos escapam deste julgamento, que foi potencializado pelas redes sociais.

DG: Há alguma sugestão para poder retomar a credibilidade que o jornalismo já teve num passado?

IM: Puxando brasa para a minha sardinha, no caso para minha idade, acho que os veículos de comunicação têm relegado a experiência de seus jornalistas a um segundo plano. Há pequenas exceções na Globo e também no jornalismo impresso, mas muitos profissionais no auge de sua capacidade intelectual estão sendo jogados na geladeira em nome da nova tecnologia digital. Mas eu pergunto: quem tem mais credibilidade para emitir opinião: Ricardo Boechat ou um almofadinha falante, gravata fina, fazendo caras e bocas? É preciso encontrar o ponto certo, atender as exigências do público e também do mercado, mas sem desprezar as redes sociais.

DG: Qualquer pessoa pode emitir opinião nas redes sociais. As pessoas até confundem um pouco o conceito de ‘notícia’ e ‘opinião’. Até que ponto esse compartilhamento de opiniões pessoais dentro das redes sociais sobre quaisquer assuntos pode ter impacto na construção de novas opiniões?

IM: Todo jornalista precisa ficar atento às redes sociais, mas as redações precisam estar preparadas para monitorar e repercutir o que é positivo e negativo. A eleição de Jair Bolsonaro é fruto desta nova comunicação digital. Ele foi o grande beneficiado pelo compartilhamento de opiniões, soube manipulá-las com rara competência, mas depois de empossado está dando com os burros n´água no confronto com a velha política. A rede social pode muito, mas não pode tudo. Ela pode até pressionar e repudiar o velho toma lá, dá cá, mas o Presidente da República só conseguir fazer andar a reforma da Previdência após empenhar o pagamento das emendas parlamentares.

DG: Alguns acusam de forma pejorativa que o jornalismo atual está “contaminado” de “ideologias”. Concorda? O que acha quando pessoas alegam que o “jornalismo feito pelos principais veículos é de esquerda”, “imprensa vermelha”, “imprensa petista”. São afirmações rasas ou há um quê de verdade nisso tudo?

IM: Essa contaminação não é de agora. No meu livro, no capítulo dedicado ao Diário da Manhã, o próprio Washington Novaes aborda abertamente essa questão que, de certa forma, contribuiu para inviabilizar o projeto de editar um jornal de ponta na região Centro-Oeste. Seu depoimento: “Tínhamos conflitos na Redação com o pessoal do PT, que queria fazer um jornal partidário (…) isso gerou dificuldades”. Se o Washington revelou isso, depois de trabalhar na Veja, Visão, TV Globo, Correio da Manhã e Folha de S. Paulo, quem sou eu para negar.

DG: Você fala em mutações no jornalismo. O que você mudaria no jornalismo caso pudesse?

IM: No jornalismo há espaço para boas histórias. Bons repórteres podem contá-las, a exemplo dos escritores em suas memórias. Tenho percebido, em conversas com amigos, uma verdadeira ojeriza aos apresentadores de TV que pedem fotos do pôr do sol, mandam beijinhos e chamam o telespectador de “meu povo”. Essa intimidade, a pretexto de buscar maior interação com quem está do outro lado da telinha, só dá resultado para quem tem projetos eleitorais. No jornalismo impresso, eu até que poderia sugerir a mesma fórmula saudosista que deu resultado entre as décadas de 70 e 90, mas eu pergunto: quem vai comprar jornal com contas a pagar, sem emprego e aluguel atrasado? Esse é o ponto: a crise e a falta de criatividade atingiram em cheio os departamentos comerciais dos meios de comunicação. Daí, a overdose na cobertura de festivais gastronômicos e feiras do agronegócio. Por exclusão, o melhor a fazer é que já estão fazendo 60 milhões de brasileiros: usar o celular para ouvir e falar de tudo e de todos.

|

DG: Quais as melhores lembranças, que tem do período em que atuou ativamente em redações?

IM: Melhor falar das coisas boas. Sou do tempo em que uma reportagem bem fundamentada balançava governos fracos e fui privilegiado por exercer o jornalismo numa época em que uma notinha de jornal, bem redigida, cirúrgica, era capaz de influenciar nas decisões de governantes. Isso me deu o conteúdo, que está sendo bem aceito, para preencher as 300 páginas de O Espião do Morro.

DG: Me parece que há fôlego em seu livro para uma segunda edição. O que acha da ideia? Irá pescar mesmo? Provavelmente tenha outras histórias que não foram publicada nesta edição…

IM: A mania de guardar tudo, de encadernar artigos e reportagens, me garantiu um arquivo suficiente para escrever um livro com mil páginas, mas optei por uma edição mais enxuta, bem-humorada, para não assustar leitores e amigos. Muitos de meus personagens já estão me cobrando a narrativa de outros fatos, mas meu pai me ensinou que antes de conhecer Marte é preciso descobrir o lado oculto da lua. Por enquanto, mesmo anestesiado com a boa aceitação de minhas espionagens, pretendo continuar com os pés no chão, sem abrir mão das pescarias nos finais de semana.

DG: Se pudesse dar um conselho a um estudante que está entrando agora na faculdade de Jornalismo, qual seria?

IM: Escrever não é o único caminho para quem sai da universidade. O novo mercado exige mais do que isso. Diante da enxurrada de informações oriundas da Internet, é preciso usar e abusar das fontes, incluir uma pitada de bom humor no contexto de cada história e desconfiar de tudo. Depois disso, explicitar sua importância e eventuais consequências. No mais, adotar como norma uma frase que está na última página do livro: “O tempo passa, os políticos também, mas o jornalismo permanece.”

Leia mais sobre: Goiás / Marconi Perillo / Ronaldo Caiado / Especial